El cuadro está ahí desde siempre. Colgado en una pared del salón, un poco más arriba de la altura de los ojos, con una casa pequeña pintada y una frase escrita en un alemán antiguo, de letras góticas. Durante décadas nadie supo exactamente qué decía. Tampoco hizo falta, el cuadro pasó de generación en generación. Con el paso del tiempo, ese cuadro quedó asociado a un lugar que dejó de ser solo un hotel.

En Miramar, a pocas cuadras del mar y en una zona donde la ciudad todavía conserva el pulso de otros tiempos, el Hotel Turingia funciona desde 1957. No como un espacio detenido, sino como esas casas que se agrandan hacia atrás, que suman habitaciones, historias, personas. Desde afuera es un edificio clásico. Desde adentro, una biografía familiar.

—Para mí siempre fue la casa de mis abuelos —dice Alejandro Dos Reis Rosa, tercera generación al frente del hotel—.

Sus abuelos construyeron primero la casa y, alrededor de ella, el hotel. En invierno, el edificio se cerraba y el lugar volvía a ser solo la casa de los abuelos. En verano, esa intimidad se abría y aparecía la convivencia con otros. Pero la lógica no cambiaba.

—Siempre fue familia. Nunca lo pensamos como un trabajo hasta mucho después.

Recién cuando la tercera generación asumió la administración, en 2011, esa percepción empezó a modificarse. El hotel adquirió dimensión de responsabilidad, de continuidad, de herencia. Los primeros recuerdos que le vienen a la memoria no están ligados a tareas ni a rutinas, sino a sensaciones. El desayuno. El aroma del café y las medialunas, la manteca y la mermelada artesanal que preparaba su abuela y que se servía también a los huéspedes.

Alejandro recuerda llegar de visita y sentarse en el desayunador, como uno más. Después está la playa. El regreso con arena en los pies y el ritual de las gaseosas.

—Mi abuelo Ernesto nos abría una Coca o una Sprite de las chiquitas, de vidrio —dice—. Las sacaba de una heladera enorme, antigua, que todavía está.

Fuera de temporada, cuando el hotel permanecía cerrado al público, el edificio cambiaba de carácter. Los niños de la familia jugaban a las escondidas en los pasillos y en las zonas oscuras que, para ellos, parecían infinitas.

Cruzar la recepción era una pequeña prueba de valentía: sin calefacción, con el frío invernal de la costa que se filtraba y en penumbras, el lugar adquiría un aire casi intimidante. Parecía un castillo, recuerda Alejandro, con el misterio propio de los espacios grandes y vacíos.

Al fondo estaba el salón. El mismo donde hoy cuelga el cuadro. Allí se concentraban los rituales familiares: Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, casamientos, aniversarios.

Hay fotos de todas esas etapas: bebés, niños, adultos, celebraciones repetidas con el paso de los años. Para Alejandro, ese salón condensa la memoria del hotel.

—Ahí pasó todo —dice—. Familia, amigos, momentos que todavía están.

Pero antes del hotel hubo una casa. Y antes de la casa, un viaje. Un viaje sin retorno.

El origen de todo no está en Miramar, ni siquiera en la Argentina. Está en Eisenach, Alemania. Una ciudad atravesada por la historia, cuna de Johann Sebastian Bach, vigilada por el castillo de Wartburg, donde Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento.

Allí vivía Ludwig Hammer, ingeniero en puentes. La Primera Guerra Mundial interrumpió ese mundo. Durante un trabajo en África para una empresa alemana, Hammer fue tomado prisionero. Pasó dos años en un campo. Cuando recuperó la libertad volvió a Alemania, buscó a su esposa y a su hijo, a quien todavía no conocía: el niño tenía casi dos años. Decidieron irse.

—La historia de mis bisabuelos siempre tuvo un lugar muy importante en la familia. Muy vigente.

Alejandro cuenta que su abuelo fue un hombre metódico con la memoria. Guardó fotos, documentos, fechas. Dejó rastros. La imagen del casamiento de sus padres. Algunas fotos del pueblo donde nació en Alemania. El recorrido, casi completo, que terminó llevando a esa familia a la Argentina.

“Mi abuelo fue muy ordenado con sus recuerdos”, dice, y explica que gracias a eso hoy conocen bastante bien el proceso que los trajo hasta Miramar.

La historia no llegó a su generación por libros ni documentos. Llegó por la voz. Por las sobremesas. “Lo que significó dejar todo y empezar de cero”, dice. “Irte a un lugar donde no tenés ningún tipo de contención afectiva.”

Reconstruir el recorrido de Ludwig Hammer fue, para Alejandro, volver al origen. Sentarse a hablar largo con su mamá. Buscar fechas sueltas. Completar huecos. En ese proceso apareció una coincidencia que todavía le cuesta decir en voz alta.

—Mi bisabuelo murió el mismo día que yo nací.

Alejandro siente que entender esa historia le permitió entender algo más grande. De dónde vienen. Por qué son como son. Los abuelos y bisabuelos que construyeron todo desde cero, en otro país, con otro idioma y otra cultura, dejaron algo más que un hotel. “Nos marcan el camino. Cómo trabajar. La voluntad que hay que tener para construir una familia, una vida, un hogar.”

—Cuando mis bisabuelos emigraron, los compañeros de trabajo les regalaron un cuadro —cuenta Alejandro—. Fue una despedida, pero también un deseo de futuro.

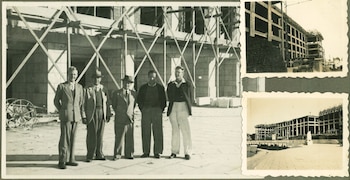

El cuadro viajó con ellos. Fue uno de los pocos objetos que cruzaron el océano. Primero vivieron un tiempo en Rosario. Después llegaron a la costa bonaerense. Ese niño que había esperado dos años para conocer a su padre se recibió de constructor. Participó de obras que marcaron época, como el Gran Hotel Provincial, el Casino y la Rambla de Mar del Plata. Cuando llegó a Miramar, la ciudad todavía estaba en construcción, como casi todo.

Gloria Hammer, nieta de Ludwig y madre de Alejandro, tiene 73 años y nació en Mar del Plata. Su infancia transcurrió en una familia típica de la época: padre, madre y un hermano veinte meses mayor. Su mamá era profesora de artes visuales en varias escuelas de Miramar. Su papá, Ernesto, maestro mayor de obra y constructor. “Construyó muchísimo en Miramar y también en pueblos vecinos como Mechongué, Mar del Sur y Otamendi.”

Cuando ella era chica, el hotel no tenía la forma actual. “Era mucho más pequeño.” Su padre empezó por la parte de adelante, la que da a la calle, y fue avanzando hacia el fondo. “En invierno construía, porque el hotel solo se abría en verano.” Las temporadas eran largas: “Abría desde noviembre hasta fines de marzo.”

En los años 60 y 70 los huéspedes se quedaban un mes entero o más. “Por eso los placares son tan grandes.” No eran estadías breves y se armaban vínculos: “Muchos pasajeros terminaron viniendo a mi casamiento.”

No había ascensor. Dos cadetes subían las valijas. Trabajaban todos: su papá, su mamá, su hermano, ella, las mucamas. También llegaban muchos alemanes. “Venían por el nombre Turingia. Mi papá hablaba perfecto alemán y se sentían como en casa.”

Del origen se hablaba poco porque, como dice Gloria, “fue doloroso tener que dejar todo”. Su papá soñaba con volver a Eisenach y finalmente lo hizo, pero la experiencia no tuvo nada de reparadora: Alemania seguía dividida, la ciudad había quedado del lado ruso y el clima era hostil. “Había soldados, estaba la cortina de hierro, trataban mal a los visitantes”, recuerda.

Las anécdotas que trajo de ese viaje, cuenta Gloria, tenían siempre el mismo tono, un registro más triste que nostálgico, como si ese regreso hubiera confirmado que el lugar al que se había ido ya no existía del todo.

Mientras tanto, Miramar nacía de un proyecto. A fines del siglo XIX, José María Dupuy imaginó un pueblo balneario en tierras que pertenecían a Fortunato de la Plaza. Inspirados en la traza de La Plata, eligieron un nombre con resonancia europea: Miramar, en alusión al castillo de Miramare, la residencia marítima de Maximiliano de Habsburgo en tiempos del Imperio Austro-Húngaro.

Desde entonces, la ciudad creció entre hoteles, ramblas, ferrocarriles, veraneantes y una identidad que, en los años cincuenta, se condensó en una idea: la ciudad de los niños. Un lugar pensado para la familia, para quedarse, para volver.

En 1957, en ese contexto, se inauguró el Hotel Turingia. El nombre no era casual, Thüringen es una región alemana. El hotel se construyó por etapas. Primero la parte que daba a la calle. Después, durante los inviernos, el fondo.

El cuadro ya estaba colgado. Había pasado de casa en casa hasta encontrar su lugar definitivo en el salón del fondo. Nunca más se movió.

Durante años, nadie supo qué significaba esa frase. Se sabía que hablaba de hogar, nada más. El alemán era antiguo, dialectal. La traducción no fue sencilla. Llegó mucho después, casi por azar, a través de un huésped que reconocía algunas palabras.

Cuando finalmente se descifró, el texto parecía haber esperado todo ese tiempo para ser leído:

“Toda persona necesita un lugar, aunque sea pequeño, del que pueda decir: mirá, acá, esto es mío. Aquí vivo, aquí amo, aquí descanso. Este es mi hogar. Aquí estoy en casa.”

—Fue muy emocionante —dice Alejandro—. Entendés muchas cosas. De la familia, de los afectos, de por qué este lugar es como es.

La traducción no se hizo pública de inmediato. Era algo íntimo. Hasta que Nadia, pareja de Alejandro y parte del equipo del hotel, insistió en compartirla. Entonces, el cuadro que antes fue un regalo de despedida, vuelve a colgarse con su significado visible. No como una pieza decorativa, sino como una declaración.

Hoy, el Hotel Turingia sigue en manos de la misma familia. Cuatro generaciones después, el tiempo cambió las temporadas, las estadías, las expectativas. Pero no el núcleo.

—El hogar no es solo un espacio físico —dice Gloria—. Es un conjunto de gestos, de cuidados. A veces uno lo valora recién cuando está lejos.

Quizás por eso hay familias que vuelven. Padres, hijos, nietos, bisnietos. Como si el cuadro, silencioso durante tanto tiempo, hubiese estado diciendo eso desde el principio. Que un hogar puede ser pequeño. Que puede ser prestado. Que puede durar unos días. Pero que, cuando es verdadero, deja huella. En Miramar, ese mensaje sigue colgado en una pared. Y sigue cumpliéndose.

Últimas Noticias

Fredi Vivas cuestiona un mito generacional: “Muchas empresas piensan que la IA es cosa de jóvenes. Yo no estoy de acuerdo”

La inteligencia artificial ya no es una promesa futurista: empieza a redefinir el trabajo, la medicina y las decisiones cotidianas. En su nuevo libro “Generación IA”, el ingeniero y CEO de RockingData propone una mirada que corre del miedo al reemplazo y pone el foco en la colaboración entre humanos y máquinas

Por qué algunos síntomas de pérdida de memoria no siempre indican Alzheimer y qué factores tratables pueden explicarlos

Un ensayo realizado por un neurocientífico muestra que la práctica sistemática de actividad física, una dieta balanceada, un descanso adecuado, el manejo del estrés y la estimulación mental puede beneficiar las funciones cognitivas en personas de edad avanzada

El poder que desafía al tiempo y que muchos, no están viendo venir

El papel de las personas mayores como actores centrales ante la sociedad es clave. Cómo una generación rompe moldes y se sitúa como ejemplo de autonomía en el presente

Cuando el error forma parte del menú: el restaurante de Tokio atendido por personas con demencia que interpela a la economía silver

El proyecto convierte los retos cotidianos en el local japonés en oportunidades para revisar cómo las sociedades pueden aprovechar el potencial de todas las generaciones

De Portugal a la Patagonia: Adelina, la abuela que cuenta su historia para resguardar la memoria de la familia

Los recuerdos de una infancia marcada por la migración cobran voz en un cuaderno. En ese relato, el dolor de la lejanía y la esperanza del reencuentro atraviesan generaciones