Muchas veces me pregunto qué es lo que me eclipsa cuando pierdo la vista en el horizonte del mar. Tal vez no se mira el mar si no es para intuir qué hay del otro lado. O quién estuvo antes. O quién vuelve.

El viaje a Policoro no fue el mío. Yo acompañé. Fui testigo. Clara, mi esposa, viajaba hacia una raíz que no estaba rota, pero sí dispersa en cinco países. Un árbol familiar extendido por idiomas y estaciones. Diez hermanos Verrilli, nacidos en en el sur de Italia, y luego repartidos entre Canadá, Inglaterra, Suiza, Argentina. Migraciones largas, intermitentes, definitivas y provisorias. Como suele ocurrir en las familias que atravesaron el siglo XX.

Policoro está en la Basilicata, a tres kilómetros del mar Jónico. Es una ciudad agrícola, de fresas y cítricos, con turismo de verano y una historia que se filtra en lo cotidiano. Antes de llamarse Policoro, este territorio fue Heraclea, una de las ciudades de la Magna Grecia, fundada en el siglo VI antes de Cristo, un centro político y comercial relevante del sur de Italia antiguo.

Aquí se enfrentaron griegos y romanos, y este suelo fue escenario de guerras, pactos y desplazamientos mucho antes de las migraciones modernas. A pocas cuadras del barrio nuevo donde vive la tía Inmacolatina, en una rotonda, aparecen restos de un antiguo cementerio griego. No están en un museo. Están ahí, a la vista, como si el pasado no hubiera terminado de irse. Capas de tiempo superpuestas que uno si quiere puede hasta pisarlas.

Inmacolatina tiene 91 años y es la hermana de Antonio, el abuelo de Clara. Compartieron la infancia en una familia numerosa atravesada por el trabajo, el carbón, la guerra y las primeras migraciones.

Antonio fue quien emigró a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial; Inmacolatina, en cambio, construyó su vida entre Italia, Suiza e Inglaterra. Ana es hija de Antonio y sobrina directa de Inmacolatina. Desde Argentina, Ana sostuvo el vínculo familiar a través de cartas, llamados y recuerdos, y fue quien dejó por escrito la historia de su padre como un acto de memoria y transmisión. Clara es hija de Ana y nieta de Antonio.

Para ella, el encuentro con Inmacolatina en Policoro no fue una visita lejana, sino el cruce de tres generaciones: la tía abuela que permaneció en Europa, el abuelo que emigró y la hija y la nieta que crecieron en Junín, del otro lado del océano, unidas por una historia familiar que nunca dejó de circular.

La tía nos esperaba de pie. Nos abrazó. Y al bajar del Flixbus me dijo en el oído algo que quedó flotando como una clave:

“C’è sempre tempo”.

Siempre hay tiempo.

La cena fue simple y puntual, como suele ocurrir en las casas donde el tiempo tiene otro ritmo. A las seis de la tarde ya era de noche. Sobre la mesa hubo sopa caliente, una tarta de hinojo, mozzarellas frescas y fiambres. Nada extraordinario, y justamente por eso significativo. Se comió despacio.

Después llegaron las fotos. Aparecieron sin anuncio, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ese momento. Imágenes traídas desde la Argentina y otras guardadas en Italia, retratos de casamientos, viajes y reuniones familiares que confirmaban que la historia no se había interrumpido, solo había cambiado de lugar. Retratos gastados por el tacto. No había nostalgia. Había libertad. La certeza de que la memoria no es un museo, sino una conversación que continúa.

En la mesa estaba el Amaro Lucano. También estaba el Strega, el mismo licor que se toma en Junín y en Toronto. La botella pasó de mano en mano y no hizo falta aclarar nada. Ese sabor repetido en distintas ciudades confirmaba algo simple. Las familias pueden cambiar de país, pero jamás cambian los rituales.

Inmacolatina contó su vida como quien ordena una casa conocida. Empezó por Suiza.—Primero Lausana, cuatro años. Después Zúrich, diez —dijo, como si estuviera señalando habitaciones.

Habló del trabajo, de la precisión, de los relojes y de los diarios.

—A mí Suiza me gustaba por el orden, por el respeto, por los derechos y los deberes.

Giacinto, su marido, electricista, tenía buen trabajo, pero nunca terminó de sentirse de allí.

—La mentalidad —repitió ella—. Siempre la mentalidad.

Volvieron a Italia en 1970. Cambiar de casa. Cambiar de país. Volver sin volver del todo.

Ella trabajó en relojería, en rotativas de diarios, en la distribución de publicaciones médicas y científicas. Ocho años.

—Nos fuimos dos y volvimos cuatro —dijo, al hablar de sus hijas, Bruna y María Carmela, nacidas en Suiza.

En Matera vivieron seis meses. Después Policoro. Giacinto estuvo quince años a cargo de toda la instalación eléctrica del hospital público.

—Era una joya —recordó—. Funcionaba todo. Hizo una pausa breve.

—Después vino la política.

En un momento le pregunté qué había dicho su padre cuando decidió irse. Inmacolatina negó con la cabeza, como si la respuesta hubiera estado siempre ahí.

—Nada —dijo—. Nunca nos prohibieron nada. Nos dejaron libres.

Repitió la palabra, despacio.

—Libres. Para irnos. Para volver. Para vivir en otros países.

Habló de una educación sin ataduras, de padres que no retenían, que no cerraban puertas. De hijos que aprendieron temprano a salir al mundo. Después le pregunté qué país le había gustado más. No dudó.

—Suiza —respondió—. Más que Francia, más que Alemania, más que Inglaterra. No lo dijo con entusiasmo, sino con convicción.

—Por el orden, por el respeto, por el trabajo. Derechos y deberes. Todo junto. Aclaró que también estuvo bien en Inglaterra. Que supo adaptarse a los horarios, a la comida, al silencio.

—Cuando uno va a otro país tiene que respetar las reglas. No es cuestión de ser inteligente, es cuestión de tener buen sentido.

La frase es una síntesis involuntaria de una vida atravesada por migraciones, trabajo y decisiones tomadas sin dramatismo. Escucharla era entender que la migración no siempre es huida. A veces es adaptación. A veces, elección. A veces, simplemente, seguir andando.

En un momento la conversación se abrió hacia todos los hermanos. Inmacolatina empezó a nombrarlos sin apuro, como quien recorre un mapa conocido.

—Éramos diez. Y estamos por todas partes.

Habló de los que se quedaron en Italia y de los que se fueron lejos. Canadá, Inglaterra, Suiza, Argentina. Familias que se armaron en distintos idiomas, hijos y nietos que crecieron en otros paisajes.

—Pero el contacto nunca se perdió —aclaró—. Siempre nos escribimos, siempre hablamos.

Dijo que esa dispersión no rompió a la familia, la extendió. Que cada hermano llevó algo del origen y lo acomodó donde pudo. Que las distancias fueron grandes, pero no definitivas.

—Seguimos siendo familia, aunque estemos lejos.

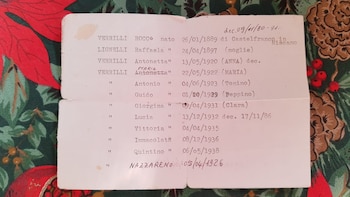

Entre las fotos apareció otra voz. La de Antonio, el abuelo de Clara, reconstruida también a partir de un objeto mínimo: una ficha mecanografiada con los nombres de todos los hermanos, sus fechas de nacimiento y los nombres completos, escritos con una precisión administrativa.

Rocco Verrilli y Rafaela Lignelli tuvieron diez hijos y vivieron en Buonalbergo, un pueblo de la provincia de Benevento, en la región de Campania, cuya capital es Nápoles. La familia se sostenía con una empresa productora de carbón, un trabajo duro y constante que marcó la vida cotidiana.

La guerra los atravesó de lleno. Rocco había sido soldado en la Primera Guerra Mundial y, años más tarde, recibió la convocatoria para que su primer hijo varón fuera llamado a combatir en la Segunda. Antonio, que tenía dos hermanas mayores, recordó siempre una frase de su padre que funcionó como mandato: “Desertor nunca”.

Antonio sobrevivió a la guerra. Cuando el gobierno italiano confiscó bienes para la reconstrucción del país, decidió emigrar a la Argentina. Italia estaba destruida y el futuro parecía estar lejos. Con el país en ruinas, los otros hermanos también partieron en busca de un destino posible. Primero llegaron a Suiza. Más tarde, Nazareno y Quintino se establecieron en Toronto, Canadá. María, ya casada, se radicó en Retford, Inglaterra. Guido, apodado Peppino, formó su familia en Sion, y Clara en Lausana, al igual que Victoria.

La ficha, doblada y gastada por el uso, hoy es una fotografía digital que circula en los teléfonos inteligentes como una prueba de que la memoria también puede ser un gesto cotidiano. Los cambios de nombres responden a los registros de las fe de bautismo, donde quedaron asentados oficialmente.

Esa misma historia fue puesta en palabras por su hija Ana María, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Antonio. El 1 de junio de 2023, en el diario La Verdad de Junín, Ana escribió sobre su padre:

“Su fe de bautismo dice que se llamó Antonio Mario Ernesto, sus distintos documentos hicieron que su cumpleaños se celebrara el 1, el 2 y el 6 de junio. Se sumaba a esos festejos el día de su onomástico el 13 de junio evocación de San Antonio y por supuesto en este mes el festejo del día del padre, por lo tanto, era la celebración de la vida, con la familia, que siempre reunió en torno a la mesa.

En su pueblo natal concurrió a la escuela Salesiana, establecimiento del que siempre destacó los principios de su educación. Trabajó en la empresa del carbón de su padre Rocco y cuando tenía 18 años llegó la segunda guerra mundial y debió cumplir con la patria, delirios del Duce y enfrentar la miseria y destrucción material y humana de los bombardeos. Fue soldado, prisionero, administrativo y su carácter se fortaleció en el dolor e incomprensión de esos tiempos”.

Antonio decidió emigrar a América. En Junín estaban sus tíos y allí inició sus primeras actividades en la carpintería; más tarde fue empleado en el molino Tassara, una etapa que siempre recordó con alegría, convencido de que trabajar y producir eran su propósito. Su primera casa estuvo en Villa Belgrano, al lado del club San Martín. En 1955 contrajo matrimonio con Carmela Pelleriti, unión de la cual nacieron sus dos hijos, Roque y Ana, la mayor.

Antonio volvió una vez a Italia, tentado por las cartas de su padre que hablaban de una tierra en reconstrucción. Regresó a la Argentina porque ya era un emigrante. Porque su familia estaba acá. Porque la identidad, a veces, se define por el lugar donde uno decide quedarse.

Durante dos días recorrimos Policoro y la zona junto a Sandro y María Carmela. Fuimos a Pisticci y, en una panadería del pueblo, nos regalaron grispelle, una especie de buñuelos, al enterarse de que Clara había viajado hasta allí para conocer a su tía abuela.

Subimos hacia las montañas y bajamos al mar. Fuimos a santuarios y bares. Comimos pescado en un restaurante sobre la ruta, probamos burrata, y una noche, antes de las diez, caminamos el pueblo sin encontrar ninguna heladería abierta.

En Policoro, la despedida fue antes del mediodía en la estación. Inmacolatina, la mujer que camina 5 kilómtros por día, se sacó los lentes ahumados y quedó parada, saludando. Como si ese gesto sostuviera algo más que un adiós. Como si la vida fuera eso: un nudo que se ata y se desata, un contrapunto entre generaciones.

Los encuentros intergeneracionales no reparan el pasado. Lo hacen habitable. No borran las llagas. Las vuelven relato. Ya sentado en el Flixbus que nos llevaba hasta Bari cerré los ojos como quien quiere que ese recuerdo inmediato quede grabado para siempre.

Sabía que Clara no había ido a buscar ninguna respuesta. Fue a escuchar. A tocar las fotos. A confirmar que la historia familiar no está hecha de fechas exactas, sino de trayectos compartidos. Nos alejamos de la despedida en un plano secuencia que el bus, al doblar, nos mostró la misma ruta en otro ángulo, algo de lo que fue Heraclea, la ciudad hecha de tiempo.

Últimas Noticias

Retrato del consumidor senior: reflexivo, valora la atención humana y la compra offline, pero con una creciente adopción de tecnología

Una experta describe las preferencias de los 60+ y los nuevos consumos que surgen con la edad. ¿Están las empresas y marcas pensando en ese sector que hoy ya es uno de los de más rápido crecimiento?

La población mayor de 55 años concentra el 70% de la riqueza en Estados Unidos

El avance tecnológico y la adaptación de comunidades generan nuevos modelos de integración residencial, mientras la demanda de cuidados y mercados de bienestar redefine la vida cotidiana

Cómo la inteligencia artificial puede ayudar para la detección temprana del deterioro cognitivo

Prevenir la dependencia y mantener la autonomía en la ancianidad es posible gracias a soluciones innovadoras y programas orientados a adultos desde la mediana edad

El impacto oculto del plomo ambiental emerge décadas después y afecta la salud cerebral de adultos mayores

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que la exposición histórica a este metal puede permanecer oculta durante décadas y reactivarse en la vejez, incrementando la probabilidad de demencia en personas nacidas antes de 1980

El orgullo de Ernesto, el abuelo de 87 que transmitió el oficio pizzero a su nieto en un sitio histórico de Rosario

Tradición, resiliencia y recuerdos familiares se funden en cada jornada temprana. El sabor atraviesa el tiempo mientras la ciudad crece y se transforma