LOS DESCONOCIDOS SE QUEDABAN MIRANDO CUANDO NOS TOMÁBAMOS DE LA MANO EN PÚBLICO. ALGUNOS SUPUSIERON QUE YO ERA SU HIJO ADOPTIVO.

Josefina era seis años mayor que Napoleón. Brigitte Macron es 24 años mayor que Emmanuel. La medicina moderna, al alargar nuestra esperanza de vida y mejorar nuestra salud a largo plazo, ha hecho posible el amor duradero por encima de grandes diferencias de edad.

Eso ha sido una bendición para personas como mi esposa y yo, que es 20 años mayor que yo. Pronto cumpliremos 40 años juntos.

La conocí cuando tenía tan solo 20 años.

Nuestro encuentro fortuito tuvo lugar un frío día de primavera en Boston, en la biblioteca de la Universidad de Tufts. De camino al espacio de estudio, pasé junto a una gran mesa cubierta de libros. Un volumen me llamó la atención, un libro sobre arquitectura armenia.

Yo no sabía nada de arquitectura armenia, pero estaba planeando un viaje en bicicleta de Turquía a Israel y estaba leyendo todo lo que podía sobre las zonas por las que pasaría, incluida la Armenia turca.

Curioso, me senté y empecé a hojear los libros. Al poco rato, me sobresaltó una tos. Cuando levanté la vista, había una mujer de pie que me miraba fijamente.

"Esos libros son míos", dijo, claramente molesta.

Me levanté. "Lo siento", dije. "La arquitectura armenia es preciosa. Dentro de unos meses iré a Ani. Ahora sé en qué fijarme".

"¿Ani?", preguntó. "¿Cómo? ¿Por qué?".

"Este verano iré en bicicleta de Estambul a Jerusalén con unos amigos", le dije. "Estamos planeando desviarnos por el este de Turquía antes de continuar hacia Siria".

"Parece toda una aventura", respondió. "Yo soy de Israel".

"Yo soy de Taiwán", le dije. "Encantado de conocerte. Eres la primera israelí que conozco".

Y así fue como conocí a mi futura esposa.

Más allá de nuestra diferencia de edad, éramos tan diferentes en tantos aspectos que el amor era lo último en lo que pensaba cuando nos conocimos. Yo apenas estaba en mi segundo año de universidad. Ella estaba casada, tenía dos hijos y cursaba una maestría en historia del arte. Pero le entusiasmaba que yo viajara a su parte del mundo. Y a mí me entusiasmaba conocer a alguien de allí. Eso era todo lo que teníamos en común, pensé.

Sin embargo, empezamos a hablar, y no hemos dejado de hacerlo desde entonces. Nuestra línea de tiempo romántica, sin embargo, fue excesivamente lenta. Pasó tiempo antes de que nuestra relación se convirtiera en algo más.

Tras regresar de mi viaje en bicicleta, me fui a estudiar un año a París. Cuando regresé a Estados Unidos, Margalit había vuelto a Israel con su familia. No fue hasta siete años después de conocernos, tras su divorcio, cuando tuve la certeza de que ella era la elegida. ¡El gran amor ineludible de mi vida!

Incluso entonces, la distancia nos definía. Me trasladé a Londres para que pudiéramos estar más cerca, pero ella no se mudó conmigo hasta que su hija menor se hizo adolescente. Y pasaron otros diez años hasta que por fin nos casamos.

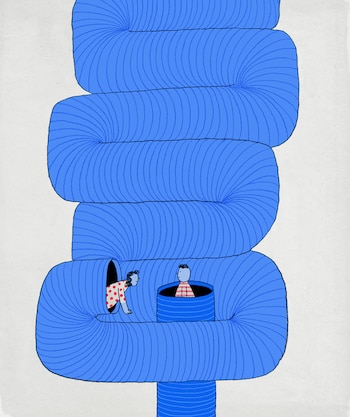

En el "Simposio" de Platón, Aristófanes cuenta el mito de que los humanos fueron una vez seres completos: redondos, con cuatro brazos, cuatro piernas y dos caras. Zeus, con temor de su poder, los partió en dos, y condenó a cada mitad a vagar por la tierra en busca de su otra parte.

Para Aristófanes, el amor es nuestro anhelo de la mitad que nos falta. ¿Pueden nuestras mitades perdidas ser 20 años mayores que nosotros? La mía lo es, y amarla ha significado aprender a viajar en el tiempo.

Mi mujer había vivido una vida plena incluso antes de que yo naciera.

Su abuelo ruso nació en 1865, el año en que fusilaron a Lincoln. Aún recuerda cuando lo visitaba de niña en su aserradero de Chattanooga, Tennessee, y le encantaba el olor del aserrín.

Sus padres habían escapado de los campos de concentración tras cruzar los Pirineos a pie hasta España y dirigirse después a Nueva York, donde ella nació y creció hasta que su familia se trasladó a Israel cuando tenía 10 años.

Recuerda la vida en Israel sin teléfono ni televisión, el feroz calor del verano sin aire acondicionado, las tiendas de abarrotes que solo ofrecían dos tipos de queso y dos tipos de pan. Pobres pero libres. Disfruta recordando cómo vagaba por las calles sin supervisión y sin miedo, jugando con huesos de albaricoque en carreteras aún sin asfaltar.

Cuando cuenta las historias de su vida --alegrías y pérdidas que pertenecían a otra época-- las décadas que nos separan se disuelven. La escucho, cautivo. En esos momentos, comprendo que el viaje en el tiempo no es una fantasía. Son recuerdos compartidos, guardados y honrados.

Margalit tenía 40 años cuando la conocí, una mujer hermosa que hacía girar cabezas por las calles. Pero, sobre todo, me cautivó la expresividad de su rostro, la transparencia de sus rasgos. Era como si su misma regularidad y pequeñez no pudieran resistir el embate de cada pensamiento que pasaba por su mente.

Las finas líneas del rabillo de sus ojos no me molestaban. Al contrario, me parecía que expresaban cada estado de ánimo sutil que tan a menudo escapa a las redes de otros rostros. Era como si cada línea fuera la huella de un sentimiento latente, grabado en su piel por las emociones frecuentes a lo largo del tiempo.

Sus arrugas eran y siguen siendo un testimonio de su pasión, el mapa de su gama emocional. Las amo como amo la corteza rugosa de los viejos pinos romanos: una textura perdurable, viva.

He estado en paz con nuestra diferencia de edad desde el momento en que me enamoré. Pero nuestros amigos y familiares tardaron mucho más en llegar al mismo punto. Para mi familia, mi relación con Margalit era abiertamente transgresora.

Mis padres se preocupaban por mi futuro. También les preocupaba lo que pudiera decir de ellos en una sociedad taiwanesa conservadora donde el conformismo a menudo se disfraza de virtud.

Tuvieron que pasar años para que esa tensión se aliviara. En Taiwán, me convertí en una especie de oveja negra, y mi familia sufrió las consecuencias sociales.

Se produjo un punto de inflexión, curiosamente, cuando Emmanuel Macron fue elegido para ocupar el cargo más alto de Francia. Ese día, mi familia recibió llamadas de felicitación de sus amigos. Macron ayudó a convertir lo que antes parecía incalificable en algo meramente poco convencional y, al hacerlo, facilitó que mi familia aceptara la decisión más importante de mi vida.

Lo único que lamento de mi decisión es la carga que supuso para mi familia. Pero mi familia no fue la única que se opuso.

Mis amigos de la universidad pensaban que me había vuelto raro.

"¿No tienes un problema estético con alguien mucho mayor?", me preguntó una compañera de clase, sin ironía.

Los desconocidos se quedaban mirando cuando nos tomábamos de la mano en público. Algunos supusieron que yo era el hijo adoptivo de Margalit. Otros fueron más directos.

"¿Eres un gigoló?", me preguntó una vez un curioso.

"No", respondí, ofendido hasta la médula. "Es mi novia".

"Ah", dijo, y me ofreció una sonrisa cómplice.

Siempre me he considerado afortunado, no solo por haber conocido al amor de mi vida, sino por haberla conocido tan pronto.

El hecho de que ella hubiera vivido una vida antes de que yo naciera me dio una ventaja en la vida. Después de casarnos, me convertí en el padrastro de sus dos hijos y, en última instancia, en el abuelastro de sus nietos. Nunca me sentí obligado a tener hijos propios.

Tener una compañera que ya había aprendido muchas de las lecciones de la vida me dio un sentido de dirección desde el principio. Trabajé duro, construí una exitosa carrera como economista y pude jubilarme justo después de cumplir 50 años.

No obstante, todo tiene un precio. Por fin, tras casi 40 años juntos, la diferencia de edad empieza a tener un impacto en nuestra relación. Su mente sigue siendo joven, pero su cuerpo no puede seguirle el ritmo. Está más cansada que yo. Tiene menos energía que antes. Los sesenta y tantos todavía se sienten joviales. Los ochenta y tantos, ya no.

Cuento con que la medicina moderna ayude a Margalit a mantenerse sana para que pueda seguir disfrutando de la vida conmigo. Pero no negaré que el amor también es egoísta.

Quiero mantenerla viva todo el tiempo que pueda porque no puedo imaginar mi vida sin ella. Si esto significa que debo caminar más despacio, hablar más alto y pasar más tiempo en las consultas de los médicos, que así sea.

Sin embargo, aunque nuestro tiempo sea desigual y nuestro futuro sea más corto de lo que nos hubiera gustado, no cambiaría el viaje por nada. Dicen que el tiempo es un ladrón, pero siento que el ladrón soy yo. Cada momento con Margalit se siente como tiempo robado, y nuestro amor ha sido mi mayor atraco.

Últimas Noticias

¿Trump le dio a Nicki Minaj una visa 'dorada' de 1 millón de dólares?

Reportajes Especiales - Lifestyle

Argentina sostiene conversaciones para recibir deportados de EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Cómo el auge de la IA podría hacer subir el precio de tu próxima computadora portátil

Reportajes Especiales - Business

Chevron apuesta por Venezuela mientras caen las ganancias de las grandes petroleras

Las dos petroleras más grandes de EEUU, Chevron y Exxon Mobil, registraron sus beneficios anuales más bajos en años

Chevron apuesta por Venezuela mientras caen las ganancias de las grandes petroleras

Reportajes Especiales - Business