总统阿尔贝托·费尔南德斯(Alberto Fernán dez)两年前宣布开始预防性和强制性社会隔离(ASPO)时尖锐地说:“没有人可以离开住所,每个人都必须待在家里。”当时,全国冠状病毒感染总数为128例,诸如 “社交距离”,“基本工作者” 和 “隔离” 之类的术语并不是日常生活的一部分。绝大多数人在必须上市时甚至都没有戴口罩,因为口罩的有效性尚未得到证实,也没有得到国际卫生实体的推荐。

减缓 COVID-19 传播的措施从 3 月 20 日星期五的 00 点开始生效,原则上将延长至当月 31 日。每个人都知道这一点:它持续了更长的时间,在接下来的几天里,人们普遍看到空无一人的城市,流动比度假少得多;安静的街道上可能有熏蒸器、保安人员和负责控制获得授权的人的交通人员那些被称作 “例外”-这个词马上就很熟悉-从事了被列为基本的24项活动之一的人.

这样就开始了改变每个人生活的 “新常态”。那些为抗击疫情而奋斗的卫生系统成员,以及那些因 COVID-19 而失去亲人并且在许多情况下无法解雇他的人。那些在经济危机面前努力维持生意的人,以及设法找到其他生存和继续工作方式的人。那些推迟或直接取消梦想的人,以及那些在如此多的负面影响下找到更好生活的人。以下是反映禁闭影响的四个案例。

“这里是阿根廷中小企业的遗迹”

对于加布里埃尔·冈萨雷斯来说,隔离意味着企业家精神的终结,这是他自2012年4月1日以来的收入来源。他在科尔多瓦(Córdoba)市拥有一家旅馆,该旅馆拥有75张床位,包括早餐,并成功地将自己定位为来自全国和世界各地的游客的参考。它被称为Happy Hostel,它允许企业家支付学费:“由于生意兴隆,我得以在科尔多瓦国立大学担任土木工程师。在我高三的时候,我获得了奖学金,并在意大利获得了双学位。”

该项目在该国面临反复的经济波动。但是,它没有抗拒由于 ASPO 导致的几个月的闲置。冈萨雷斯再也负担不起租用这座建筑物的费用,隔离开始三个月后,他被迫放下百叶窗。他宣布最终闭幕,游行内容如下:“QEPD Happy Hostel。这里有一家阿根廷中小企业的遗骸。他没有承受90天的禁令。谢谢政客们这样做。”

在接下来的几天里,他召集了四名员工,他们一起开始拆除空间。她当时说:“我把厨房交给了罗莎,她从当经理变成了在家里开一家鸡肉店,给其他员工一些床,然后卖掉我留在零售业的床垫花园。”并感到 “愤怒和悲伤”,他坚信自己的未来不在国外:“我的理性部分说,我走了这么远,阿根廷还没有为企业家做好准备”。

告别快乐旅馆21个月后,冈萨雷斯现在在西班牙生活。他于去年10月移居巴塞罗那。他存了一点钱用来支付房租的钱,一旦踏上欧洲的土地,他就立即找工作。他在服装店降落后不久就得到了它。

他目前有两份工作,因为过了一段时间他也找到了土木工程工作。在电话的另一端,他说他根本不后悔自己做出的决定。相反,他争辩说:“我在阿根廷呆了20年。”

“阿根廷是杜鲁门秀,都是谎言。这是一个美好的国家,有着美好的文化,但是精心策划是为了让人们度过难关。系统很糟糕,永远不会改变。人们在心理上受到影响。如果每个人每天投入到项目中的能量投入到正常的国家,他们的生活质量就会更好。在其他地方,这种努力是值得的。但不是在阿根廷,” 这位工程师分析说。

“有时候,有时候我很欣赏隔离区给宿舍带来的最后推动力。如果没有发生,我可能还在为保持它而死的斗争中。生命不是为了生存,也不是为了受苦。他总结说,我们必须设法安静地生活。

告别 porteño 经典

2020年底,阿根廷中型企业联合会(CAME)发布了一项关于疫情和检疫对消费和销售的影响的全国性调查。该报告是毁灭性的:据估计,在此之前,已有90,700家零售商店关闭,全国平均每个街区有9家空置门店。受灾最严重的行业之一是美食和酒店业:根据美食酒店商业联合会(FEHGRA)的数据,当年约有8,000家餐厅消失了。

受害者之一是 “El Trapiche”,这是一家传统餐厅,在巴勒莫附近连续工作了31年之后,不得不向顾客道别。

这家食堂于 1989年开业,位于巴拉圭和洪堡的拐角处,以其美味和丰富的菜肴而闻名,其美食结合了典型的民族食谱以及其他西班牙和意大利食谱。美味佳肴包括马铃薯玉米饼,拉巴斯,自制意大利面。明星是带有烤甜椒的 entrana。业主说,El Trapiche在90年代和2008年经历了一段辉煌的时期。在漫长的鼎盛时期,它可容纳400道菜,并接待了许多杰出的访问。从迭戈·马拉多纳、里卡多·博基尼和其他知名运动员到威廉·达福和阿德里安·布罗迪等好莱坞人物,再到政治家、音乐家、作家和记者等。

创始人之一的儿子@@ 米格尔·苏亚雷斯(MiguelSuárez)通过优质的商品,优质的服务和大量精心准备的部分相结合,综合了成功的秘诀。“有钥匙。我们的客户总是很棒,他们总是回来。现在我们已经关闭了,我们的客户、他们的孩子、他们的父母、孙子们都会写信给我们。我们最终与每个人建立了良好的关系,这让我们非常高兴。” 告别后不久,米格尔说。

2020年6月17日,在Instagram上公开宣布El Trapiche结束的消息的开头写道:“女士们,先生们,从家庭帐户中,我们分享我们已经结束了30多年的周期。”这是此后一直处于不活动状态的帐户的最后一次发布。

当时这似乎是一个不可逆转的决定,但这是最后的告别吗?很可能不是:他们从苏亚雷斯家族中超越了这一点,提前思考,他们打算重返美食界,尽管不是立即重返美食界。

“Mano Libre”

疫情强加了新的社交习惯。例如,时不时地用肥皂或酒精凝胶消毒双手已成为一种习惯。人们比以往任何时候都更加关注他们用手触摸的一切。因此,创造了其他日常必需品。

Martín Rodríguez Riou 是一名工业工程师,也是蒂格雷一家公司的所有者。它被称为Bremet,专门用于注入有色金属。解读背景时,在封锁开始几周后,他以两个目标重新发明了自己的作品:继续工作和寻找有助于减少感染的要素。

在这些前提下,他为门制造了铝制踏板。此元素允许用脚打开它们,从而避免触摸手柄。它是一种适应性强的物体,100%阿根廷制成,由再生铝制成。RodríguezRiou解释说,尽管它是为加油站,餐馆和购物中心等人流量大的场所设计的,但它可以应用于任何类型的门。

这个想法是在YouTube上观看了美国使用的类似文章的视频后想到的。他不是唯一的一个:他还以Mano Libre品牌开发了一种塑料钥匙圈,用于触摸电梯或ATM中的按钮,而不是直接用手指触摸。

罗德里格斯·里欧(Rodríguez Riou)强调,“该提案的精神是在停止活动的框架内继续维持员工的工作来源”,“但同时要防止 COVID-19 的传播。”该计划还有一个团结的目的:每售出一件产品,就会向医院或公益机构捐赠另一件产品。

限制期过后,Bremet恢复了汽车,摩托车和电器零部件的生产,这是其主要业务。“踏板和钥匙圈暂时成功。我是第一个将它们带到法庭上的人,然后还有其他人致力于用其他方法使它们更便宜,所以我停止出售它们,” 店主在与 Infobae 的对话中评论道。

罗德里格斯·里欧还说,他还有一些踏板和钥匙圈的库存。他说,他愿意将它们赠送或以每个 1 美元的象征性价格出售。这位工程师解释说:“对我来说,这是过时的商品,” 他澄清说,其余的只能批量捐赠给需要它的公司或实体,而不是按零售数量捐赠。与他联系的方式是通过网站(www.bremetsa.com.ar)或手机 +54 9 11 2647-1918。

隔离时的爱

在ASPO的时候,也有一些人找到了爱的道路。尽管酒吧、俱乐部、体育馆或其他公共会议空间一直处于关闭状态,但必须比平时在家呆更多的时间;尽管根据DNI的数字终止,曾经启用了休闲郊游。

即使在这种情况下,也有坠入爱河的空间。例如,这件事发生在马塞拉· 德安布罗休(Marcela D'Ambrosio)身上,他在隔离区时正在皮纳马尔度假颁布法令。在那之后,她与十几岁的男友团聚 30 年份, 他们重新建立了恋爱关系,并选择和他一起住在大西洋海岸.或者是 Car olina Rabasa Rucki,他在伦敦分娩前几天遇见了布莱恩·博伊尔,不得不乘坐回程航班返回,然后以虚拟方式继续链接。还有克拉拉·吉门尼斯·扎皮奥拉(33 岁)和弗朗西斯科·托鲁埃拉(36 岁)。

克拉拉和弗朗西斯科通过约会应用程式, 大黄蜂.她不相信,对其他没有繁荣的关系有些失望,她注册为一种有趣的方式。他说:“我用它来闲逛,看过,我喜欢它,或者我不喜欢... 而且时间还很长。”他们的道路在2020年4月底越过了。“我们进行了一场比赛,然后我们开始交谈。连接是即时的,所以我们决定进行视频通话,” 她回忆说。

这种关系一直持续到短信和电话,直到有一天那个女人要她和她的狗一起在附近的街区散步:“我戴上口罩,拿起两罐啤酒,我们走了大约 40 分钟就没有停止说话。途中,一位邻居决定在阳台上表演,所以我们甚至有了免费的独奏会。这是我们第一次约会。”

日子过去了,他们玩弄着见对方。克拉拉承认:“并非所有事物都是开放的,见面的可能性也很少,我让他总是戴着口罩来到公寓并保持照顾... 我一点一点地意识到自己坠入爱河了。”

第一个吻-“一点点 piquito”-是在 5 月 15 日出现的。“我们回家了,他给了我一个拥抱,然后我们亲吻了。和他在一起很容易。作为像我这样的建筑师,我们在家庭作坊里分享时间,谈论工作... 他甚至还得画我们的初次约会。”

疫情加速了这对夫妇的时代。8 月,他们一起搬到了皮拉尔的一所房子里,后来又搬到了努涅斯,在那里她建立了自己的艺术工作室。从那时起,这种关系一直在发展:他们一起去旅行,和家人一起度假。克拉拉说:“我们是一对有未来计划的综合夫妇。”

继续阅读:

Más Noticias

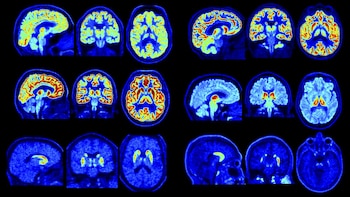

Nuevo escáner PET permite detectar trastornos cerebrales con mayor precisión y antelación

La nueva tecnología desarrollada en Yale ofrece imágenes más nítidas y detalladas, lo que abre posibilidades inéditas para identificar alteraciones neurológicas en fases iniciales y avanzar en la investigación clínica

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 20 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Precio de la luz en España para el domingo 21 de diciembre: cuáles serán las horas más económicas

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”

El “Mono” habló en la previa del partido de despedida del partido de Mario Alberto Yepes sobre sus expectativas con la “Tricolor”

Detonaron un cilindro bomba en vía Cali-Buenaventura

Las autoridades mantienen la investigación para identificar a los responsables del hecho. Se recomienda a los conductores mantenerse informados y no difundir rumores hasta que se entreguen más detalles